Почему количество диагностированных психических расстройств продолжает расти, а такие диагнозы, как СДВГ и аутизм, становятся частью модной повестки? Как социальные сети, миграция, экономическая нестабильность и гиперопека формируют новый профиль ментальных проблем? И действительно ли жители бедных стран устойчивее к тревоге, чем люди из благополучных обществ? В интервью «Акценту UK» Ольга Мовчан — психотерапевт, врач, преподаватель и супервизор, соучредительница объединения «Метаморфозы», член международных профессиональных ассоциаций EAGT, GPTI и UKCP, с 2020 года живущая и работающая в Лондоне,— рассказывает о настоящей и мнимой эпидемии психических расстройств, психологической уязвимости мигрантов, влиянии социальных сетей и изменении представлений о норме и патологии, основываясь на наблюдениях за тем, как влияют глобальные изменения, информационная перегрузка и культурные сдвиги на психическое здоровье.

— Почему в последние десять лет увеличилось количество психиатрических диагнозов? Это реальная эпидемия или просто диагностика стала лучше?

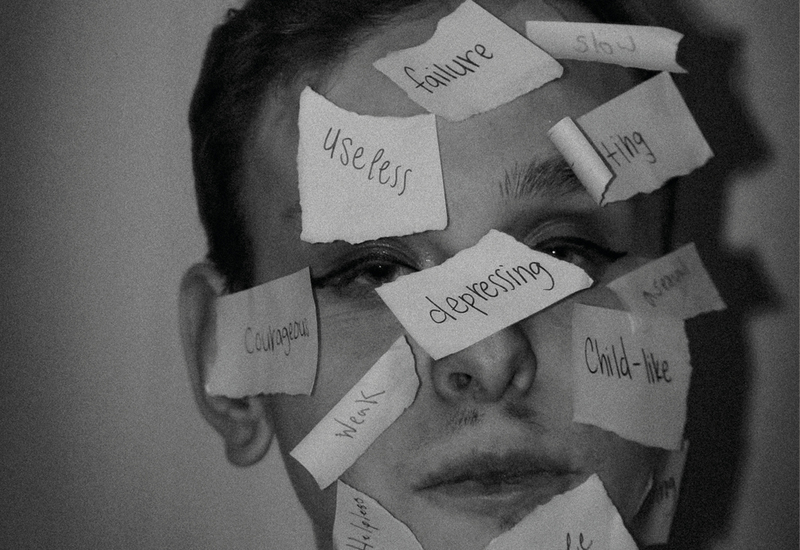

— Мы наблюдаем много эффектов одновременно. С одной стороны, есть реальный рост психических расстройств. Социальное давление, ускорение темпа жизни (цифровая перегрузка), экономическая и политическая нестабильность усиливают тревожность и другие психоэмоциональные состояния, ускоряют выгорание. С другой стороны, есть и улучшение диагностики, в том числе за счет доступности огромного объема информации. Люди стали более осознанно относиться к себе, чаще обращаться за помощью и, как следствие, выявлять расстройства, которые раньше могли оставаться незамеченными. Кроме того, есть еще два важных фактора. Первый — дестигматизация: сегодня психические нарушения перестали быть табу в той степени, как это было даже еще двадцать лет назад. Теперь социально приемлемо осознавать их и обращаться за помощью. Второй — из-за обилия информации происходит патологизация нормальных тяжелых переживаний. Например, горе после потери близкого или стресс из-за жизненных изменений — это естественные, хотя и трудные состояния. Сейчас же их часто ошибочно воспринимают как патологию. Это не значит, что человек не должен просить поддержки или обращаться за помощью, но сами по себе такие переживания не являются болезнью.

— В Англии около 40% людей из социально уязвимых групп (наркозависимые, бездомные, жертвы гендерного неравенства) имеют психические расстройства. Как распространенные диагнозы (депрессия, тревожность, СДВГ) связаны с современными социально-экономическими условиями?

— Это двусторонний процесс: социальные группы формируются людьми, имеющими общие черты. В частности, среди бездомных или наркозависимых процент лиц с психоэмоциональными нарушениями изначально выше, чем в общей популяции. Но и их уязвимость значительно усугубляется из-за попадания в кризисные условия или приобретения зависимости: у многих из тех, кто стал бездомным, пережил насилие, заболел зависимостью, могут возникнуть или проявиться психоэмоциональные изменения, которые, живи человек более благополучно, никогда бы не проявились. При этом надо учитывать, что, хотя вы объединили эти группы в категорию неблагополучных, их проблемы различаются, и, соответственно, различаются и их проявления. В группах жертв насилия, например, скорее можно столкнуться с проявлениями травматического опыта (страхами, нарушениями памяти, приступами ярости и тому подобным), в группе больных наркоманией скорее можно увидеть изначальные проблемы, вызвавшие попадание в зависимость, и проявления сложностей, которые без наркомании были бы скрыты. Я бы добавила к вашему набору групп риска еще такую группу, как мигранты в самом широком смысле. В обществах с высокой миграцией (как в Великобритании) чаще встречаются СДВГ и расстройства аутистического спектра. У мигрантов нейроотличные особенности выражены сильнее — возможно, как часть адаптационного процесса, способа справиться с переизбытком новой информации и потерей привычного статуса. В новом для них обществе мигранты, с недостаточным знанием языка и незнанием местных особенностей, менталитета и культурных кодов, даже при полном психическом здоровье социально чувствуют себя как люди в аутистическом спектре. Возможно, имеет место обратная связь, а природная склонность к нейроотличности проявляется при этом ярче. Наконец, социально-экономическая нестабильность, безусловно, влияет на психику (особенно жителей развитых стран из последних поколений). Когда разрушаются привычные опоры (стабильная работа, безопасность), люди теряют жесткие ориентиры. Те, кто привык к опеке и патернализму, не выдерживают. В таких условиях эффективнее не искать островки стабильности, а учиться балансировать, как на серфе или на скейте. Но многим, особенно детям и молодежи, это дается тяжело. Они росли (я говорю о Европе, США) по большей части в среде, где происходил так называемый социальный cuddling: детей охраняли и продолжают оберегать от сильных потрясений (драк, буллинга, физических наказаний). С одной стороны, это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, они выросли намного менее устойчивыми к стрессу. Когда накладываются глобальные кризисы (войны, политическая и экономическая нестабильность), такие люди оказываются более уязвимыми.

— Почему в благополучных странах больше людей с психологическими диагнозами, чем в бедных? Получается, что их в меньшей степени триггерит неопределенность?

— Да, их это в меньшей степени триггерит. В бедных странах меньше требований среды, больше воспитанного с детства принятия факта неопределенности, рисков, необходимости прилагать усилия, неизбежности неудач. В этих социумах ниже ощущение необходимости достигать успеха, конкурировать внутри общества, и это создает меньше напряжения. На индивидуальном уровне это не всегда работает: кто-то хочет вырваться, уехать, увезти детей — тогда уровень стресса выше. Но в целом, если рассматривать социум глобально, это именно так. Это не значит, что у них меньше нарушений по другим причинам, но такой дискомфорт не является для них триггером.

Кроме того, в неблагополучных странах диагностика хуже, потому что там значительно меньше психиатров, примерно в сто раз на единицу населения. Люди реже обращаются за помощью и вообще меньше обращают внимание на психологический дискомфорт, в том числе вызванный психическими отклонениями. И еще одна причина — стигматизация слабости, инаковости, психических отклонений. В более примитивных сообществах свое состояние принято скрывать из чувства стыда, чтобы избежать остракизма, буллинга.

— Сейчас нейробиологи изучают, увеличивается ли число психиатрических диагнозов из-за навязчивого использования социальных сетей, рассеянного внимания и многозадачности в интернете. Насколько технологии и соцсети влияют на психическое здоровье и появление новых диагнозов?

— С одной стороны, это может быть ловушкой, в которую наш мозг попадает, когда фокус смещается на поиск новых коротких стимулов и быстрого удовлетворения. Использование соцсетей и гаджетов превращается в зависимость, постоянный скроллинг становится привычкой, и человек отвлекается от своих переживаний, попадая в дофаминовую петлю. Именно это и изучают нейробиологи: когда человек оказывается в таком цикле, он не достигает нормального насыщения и постоянно требует новых стимулов. На этом основан механизм скроллинга: человек зависает и не может выйти из этого состояния. Кроме того, давно обсуждается проблема гаджетовой (гаджет-зависимость развивается по тем же законам, что и другие виды зависимости) и игровой зависимости. Этот тип зависимости, как и другие, связан с подменой потребностей: человек не успевает осознать свои истинные желания и вместо этого использует объект зависимости (игры или постоянное использование интернета) как способ убежать от переживаний или нерешенных проблем. Уже описаны и новые проблемы, связанные с гаджетами. Например, номофобия — страх остаться без мобильного телефона или вдали от него. Сейчас это рассматривается как отдельное расстройство. Многие люди испытывают дискомфорт без мобильника. Они постоянно его проверяют и не выключают даже на ночь. По разным данным, симптомы номофобии встречаются у 60% населения, и, хотя она не включена в международную классификацию болезней, это серьезная проблема. Есть и другие негативные последствия:

— цифровая деменция (особенно вреден бесконтрольный скроллинг) — ухудшение когнитивных способностей;

— нарушение сна из-за использования телефона перед сном — синий свет экрана подавляет выработку мелатонина;

— синдром компьютерного зрения — физические последствия для глаз.

Кроме физических эффектов, есть и психологические. Люди создают в соцсетях идеальные образы, и это заставляет их стремиться к соответствию нереальным стандартам. Чужие образы вызывают зависть, снижение самооценки, особенно у подростков, которые воспринимают чужие идеальные жизни как реальные. Постоянное столкновение с такой искаженной реальностью провоцирует тревожные и депрессивные состояния.

— Как меняется восприятие нормы и патологии в зависимости от эпохи? Например, гомосексуальность и истерия раньше считались болезнями, а теперь нет.

— Гомосексуальность действительно не считается болезнью, а вот истерия считалась и продолжает считаться психопатологическим опытом. В международной классификации болезней истерия обозначается как диссоциативное, или конверсионное расстройство. Гештальт-терапевты считают психологическое страдание способом приспособиться к социуму — голосом, с помощью которого человек пытается выразить свои взаимоотношения со средой. Психотерапевт Джованни Салониа писал, что истерия в XIX веке была голосом людей, у которых не было голоса в социальной реальности. Женщины не могли открыто заявить, что их жизнь невыносима, и изменить ее обычным способом, поэтому они выражали протест или пытались избежать тягот своей ситуации через болезнь. Это творческая адаптация, как и любая психопатология. Если кто-то утверждает, что в наше время нет пациентов с истерией, это не соответствует действительности. Сейчас довольно много истерических расстройств, причем симптомы проявляются как у мужчин, так и у женщин, в равной степени, но они имеют иной социальный смысл. В основе истерии лежит потребность привлечь внимание, чтобы быть замеченным и при этом избежать реальных взаимоотношений. Кстати, социальные сети идеально подходят для такого сценария. Ты можешь представить себя как угодно, получить лайки и при этом практически не вступать в реальное взаимодействие.

Возвращаясь к вопросу... Отношение к норме и патологии действительно изменилось кардинально. Сейчас мы относимся к патологии как к чему-то, что либо мешает самому человеку, либо вредит социуму. Традиционно вплоть до второй половины ХХ века необычность, несоответствие стандарту считались априори вредными для социума и легко записывались в болезнь. Яркий пример этого — гомосексуализм. Отношение к патопсихологическим явлениям тоже изменилось. Современные психотерапевты часто избегают слова «диагноз», рассматривая диагностику лишь как что-то вспомогательное. Гештальт-терапевты, например, используют термин «опыт» (например, «человек с нарциссическим, пограничным или истерическим опытом»), подчеркивая тем самым временный характер состояния. И действительно, мы видим, как этот опыт, способ поведения меняется в зависимости от того, кто находится на другом конце провода, с кем человек взаимодействует. Если человек не испытывает дискомфорта, мы не пытаемся его лечить. Сегодня принудительное лечение возможно только через суд в исключительных случаях. В остальных случаях вопрос помощи рассматривается только в случае, если человек за ней обратился или по крайней мере на нее согласился. Кроме того, многие явления, которые раньше считались ненормальными или редкими, стали частью современной нормы. Например, невроз — когда человеку трудно сделать выбор и он жертвует личной реализацией ради принадлежности к группе или сохранения отношений. Когда-то это воспринималось как нечто патологическое, а затем стало настолько распространено, что превратилось в условную норму. Наконец, социальная политика в последнее время стала существенно более рациональной — зачастую вопрос ставится не как «Правильно или неправильно?», а как «Можно исправить или нельзя?». Например, в случае с гомосексуальностью: масштабные исследования не выявили ее связи с психопатологией, а также показали, что процент и гетеросексуалов, и гомосексуалов в популяции остается более или менее стабильным в разные эпохи и в разных обществах, вне зависимости от социального отношения к гомосексуализму. Это не вопрос воспитания — хотя социальный контекст может играть определенную роль.

— Почему некоторые диагнозы становятся модными? Например, в 1990-х была вегетососудистая дистония, сейчас — СДВГ (хотя многие его уже отрицают и считают вариантом нормы) и РАС.

— Что касается вегетососудистой дистонии (или нейроциркуляторной дистонии) — это продукт советской эпохи (в международной классификации болезней такого диагноза никогда не было) и побочный эффект карательной психиатрии. В это понятие включали некоторые труднодиагностируемые состояния: эндокринные нарушения, соматические заболевания, генетические патологии, инфекции, а также психоэмоциональные расстройства разной степени тяжести, от неврозов до соматизированных депрессий и шизофрении. С одной стороны, это был способ как-то обозначить труднодиагностируемое заболевание. С другой — в конце 1980-х такой диагноз позволял избежать стигматизации, потери работы и других социальных последствий, связанных с более тяжелыми психиатрическими диагнозами. В то время подобные ярлыки могли сильно испортить человеку жизнь. Что касается СДВГ и расстройств аутистического спектра (РАС), то отчасти их распространенность связана с попыткой адаптироваться к чудовищной информационной перегрузке. Конечно, дело не только в этом, но постоянный поток стимулов провоцирует усиление симптомов у предрасположенных людей, так как им требуется больше психических ресурсов для защиты. Еще один важный аспект — раньше такие диагнозы редко ставили взрослым, теперь это делается рутинно, поэтому и создается впечатление, что случаев стало больше. Также играет роль рост миграции. У эмигрантов, как я уже говорила, нередко возникает псевдоатипичность — состояние, которое ошибочно принимают за СДВГ или РАС. У меня есть несколько клиентов-эмигрантов, которые в сорок лет неожиданно получили диагноз СДВГ. В эмиграции человек сталкивается с колоссальной нагрузкой: даже при знании языка общение в группе дается тяжело, и это приводит к изоляции. Реакция на такую нагрузку может имитировать симптомы аутистического спектра. Еще один фактор — изменение культурных трендов. Если раньше идеалом был безупречный агент 007, сейчас героями стали инспектор Морс (талантливый профессионал с синдромом Аспергера) и новый Шерлок Холмс, который из курящего трубку стойкого гения, балующегося опиумом (в версии Конан Дойла), превратился в наркозависимого, борющегося с болезнью, безнадежно влюбленного. Открыто говорить о своих слабостях стало нормой, общество требует не героев, на которых стоит равняться, а героев, с которыми можно идентифицировать себя. В целом способность признавать и предъявлять уязвимость — позитивный тренд, но надо понимать, что существует и обратная связь. Равнение все равно происходит, и общество, создающее себе героев, стремится быть на них похожим.

— Существует ли вероятность, что резкий рост диагностики депрессии, тревожности и СДВГ связан с желанием увеличить прибыль как частной психиатрии, так и фармкомпаний?

— Безусловно, препараты сейчас активнее рекламируются и назначаются, но это не единственная причина. Действительно повысилась выявляемость таких расстройств, и часть роста объективна. Хотя коммерческий фактор нельзя исключать, у медицинской индустрии есть и более простые способы заработать (например, на анализах, КТ и МРТ, продаже витаминов), чем продвигать антидепрессанты.

— Влияет ли на диагностику то, что амбассадорами заболеваний становятся знаменитости? Например, голливудские актеры, такие как Кэтрин Зета-Джонс и Джонни Депп, заявляют о том, что им диагностировали СДВГ, Илон Маск — о своем диагнозе РАС, а Грета Тунберг говорила, что у нее синдром Аспергера.

— Это в большей степени вопрос дестигматизации: стало нормой иметь такие диагнозы, в том числе страдать депрессией. В целом это хороший процесс, он дает надежду. Если у меня РАС, то это не значит, что я не могу быть успешным. Однако есть и отрицательные моменты. В частности, на этом фоне легко происходит патологизация нормальных тяжелых переживаний, тогда как горе не депрессия и переживание кризиса не патология. И теряет ценность способность выстаивать, умение отделять действительно болезненные проявления от нормальной реакции на обстоятельства, которым надо противостоять. Возникает соблазн сказаться больным — ведь даже знаменитости бывают больными, это даже как бы почетно (отчасти это похоже на моду на эпилепсию в поздней античности, во времена, когда считалось что это особая отметка богов).

— Насколько опасно так называемое диагностическое затенение, когда упускаются из виду физические заболевания у людей с психическими расстройствами?

— Это крайне серьезная проблема. Например, у ребенка с аутизмом судороги могут быть приняты за зависание или невнимательность, особенно если это абсансы (малые эпилептические приступы). Или если у него болит живот, но он не может четко объяснить свое состояние, и это могут интерпретировать как поведенческую проблему. У человека с депрессией слабость могут списать на психологическое состояние, хотя на самом деле причина может быть соматической — анемия, начало серьезного заболевания или даже онкология. Такие симптомы часто маскируются у людей с психическими или психоэмоциональными нарушениями и остаются недиагностированными. Я видела таких пациентов — это действительно большая проблема. Они имеют право на любые соматические заболевания, но их просто не замечают.

— Как глобальные кризисы (пандемии, войны, экология) влияют на структуру заболеваемости?

— Они неизбежно меняют картину, повышая уязвимость к тревожности, депрессии и кризисам идентичности. Эмиграция, цифровизация, размытие социальных границ — все это порождает фоновую тревогу, которая постепенно становится частью жизни. Во время острых кризисов (войн, пандемий) травма еще не может быть полностью переработана, так как мы находимся внутри событий, поэтому чаще проявляются невротические реакции. Но есть и обратная сторона: некоторые люди, сталкиваясь с жестокостью (будь то жертвы, агрессоры или свидетели), демонстрируют снижение эмпатии и признаки психопатии как защитный механизм. Это тревожный тренд, ведь общество рискует стать более безразличным и жестоким.

— Недавнее британское исследование подтвердило, что дети, подвергающиеся вербальному насилию, чаще имеют проблемы с психическим здоровьем. Насколько это масштабная проблема? Нужно ли вводить ответственность за крик на ребенка на национальном уровне с помощью специальных программ?

— Существует целый ряд негативных последствий вербального насилия, и они, безусловно, серьезны. Однако борьба с этим явлением — очень сложная и неоднозначная задача. С физическим насилием все ясно: его легко распознать, заметить, и оно запрещено. Вербальное насилие так просто не детектируется. Его не запретишь — потому хотя бы, что оно не оставляет физических следов; оно чаще всего проявляется даже не в крике или ругательствах, а в тонкой структуре речи. Простое запрещение или включение в национальную программу пункта о запрете вербального насилия породит множество побочных эффектов, от манипуляций до спекуляций. Попытки формальных запретов вербального насилия могут привести к тому, что возможность безопасной коммуникации между родителями и детьми будет потеряна. Насилие может в итоге трансформироваться в другие, еще более жесткие формы. Например, с детьми могут перестать разговаривать совсем — существуют семьи, где это и сейчас происходит месяцами. Или взаимодействие станет формальным: родители начнут бояться, что любое слово будет расценено как насилие. Это очень сложная проблема. Было бы правильнее попытаться понять на социальном уровне, что происходит с этими взрослыми, почему они не справляются.

— Около 4,5 млн представителей поколения Z хотят уйти с работы из-за ухудшения психического здоровья. Почему у молодежи уровень тревожности и проблем с ментальным здоровьем на 40% выше, чем у старшего поколения?

— Я не встречала исследований, которые бы однозначно подтверждали, что у молодых людей тревожность на 40% выше, чем у старшего поколения. Возможно, раньше люди реже обращались за психологической или психиатрической помощью из-за того, что это не было социально одобряемым, не считалось нормой. Кроме того, здесь много факторов. Например, профессиональная принадлежность. Раньше человек мог проработать на одном месте с двадцати до пятидесяти пяти лет, и это считалось достижением. Сейчас же ценность долгосрочной работы резко снизилась. Молодые люди легко меняют работу, половина профессий теперь связана с онлайн-сферой, навыки широко применимы, и переход на работу в другую компанию, в другую страну практически безболезненный. Если кто-то остается на одном месте пять лет, это даже вызывает у работодателя вопросы. Вы упомянули возраст от восемнадцати до двадцати четырех лет. Возможно, это студенты или люди без высшего образования. Студенты часто меняют работу, потому что это не их основная деятельность. Те, кто не получает высшего образования, могут быть менее устойчивыми к трудностям, чем те, кто учится в университете: в конце концов, университеты отбирают себе тех молодых людей, кто может доказать, что способен к трудовым усилиям. Также молодые люди сейчас могут позволить себе не работать: есть пособия, поддержка родителей. Раньше в восемнадцать лет многие уже создавали семьи, а сейчас родители могут содержать детей до тридцати-сорока лет, пока те ищут себя. Современная молодежь менее склонна терпеть дискомфорт, будь то физический или психологический, во многом потому что современное воспитание оберегает их от дискомфорта при росте. Они просто говорят: «Нет, мне это не подходит» — и уходят. И общество их за это не осуждает. Кроме того, молодежь видит, как обесцениваются усилия старшего поколения. Они наблюдают, как родители теряют то, что годами строили, и делают вывод: а зачем тогда стараться? Это тоже влияет на их мотивацию.