Дискуссии о новой волне эмиграции, изменившей облик русскоязычного Лондона, не утихают: одни называют ее временным переселением, другие — необратимым сдвигом. Как изменилась жизнь русских в Британии за последние двадцать лет? Что отличает Лондон от остальной страны и почему лондонская идентичность сегодня стала самостоятельнее британской? Об этом мы поговорили с Александром Смотровым, журналистом-международником, автором книги «Лондон. Разрушение стереотипов, или Нетуманный Вавилон», который живет в столице Великобритании уже больше двадцати лет.

— Расскажите про свой переезд: как так получилось, что из всех стран вы выбрали именно Британию?

— Начать, пожалуй, стоит с того, что я живу в Лондоне с 2003 года — уже двадцать два года. Переехал сюда по работе: тогда я был корреспондентом российского информационного агентства «Новости» (РИА «Новости»), у которого был корпункт в Лондоне. Руководство агентства обновилось — пришли люди из международных медиа, с современным взглядом на профессию. Они решили отправить за границу молодых журналистов, и во многие страны, включая Великобританию, поехали представители нового поколения, в том числе и я. Мне тогда было двадцать два. Мои коллеги разъехались по США, Франции, Швейцарии, и это было время, когда Россия активно выстраивала отношения с миром, надеясь на сотрудничество в экономике, политике, культуре. Мы помогали освещать эти процессы, рассказывая как о российско-британских связях, так и о самой Великобритании.

К тому моменту я уже окончил журфак МГУ и работал журналистом, но возможность стать зарубежным корреспондентом появилась неожиданно рано, обычно о таком мечтают в зрелом возрасте. Сначала я думал: понравится ли, надолго ли? Но в итоге задержался. В РИА «Новости» я проработал десять лет — срок немалый для журналиста. Это было время больших событий: начались осложнения в отношениях между Россией и Великобританией, дело Литвиненко, громкие судебные процессы, от Березовского до экономических разбирательств, включая знаменитый процесс Березовского против Абрамовича в Лондонском коммерческом суде. Были и мировые события: Олимпиада в Лондоне, саммиты, финансовый кризис, первый саммит «Большой двадцатки». Мы писали обо всем, от спорта до политики. Сегодня у тебя Уимблдон, завтра — «Челси», послезавтра — визит российского министра или парламентский кризис. Такой опыт закаляет: ты перестаешь быть узким специалистом, учишься понимать все, что происходит вокруг, и объяснять это читателю. Я всегда считал, что у нас была важная миссия — не только информировать или развлекать, но и рассказывать о том, как устроена общественная жизнь в других странах, помогать людям увидеть, как может работать государство, общество, культура.

В 2013 году я из РИА «Новости» ушел. Были варианты вернуться в Россию, развивать карьеру там или уехать в США, но начинать все заново в новой стране не хотелось. Я решил остаться в Лондоне: здесь уже появились связи, контакты, ощущение дома. Так я перешел в консалтинговую компанию Global Counsel, где работаю до сих пор. Мы анализируем политику, экономику, законодательные изменения, помогаем инвесторам и бизнесу понимать, как политические процессы влияют на рынок и развитие компаний. В каком-то смысле это продолжение журналистской работы: ты так же читаешь, исследуешь, разговариваешь с людьми, сравниваешь позиции, а потом формулируешь выводы и пишешь аналитические заметки или отчеты. Лондон — идеальное место для такой работы, неисчерпаемый источник информации и наблюдений. Когда меня спрашивают, нравится ли мне здесь, я обычно отвечаю: если бы не нравилось, я бы давно уехал. Но прошло уже двадцать два года, и я все еще здесь. Видимо, по-прежнему нравится.

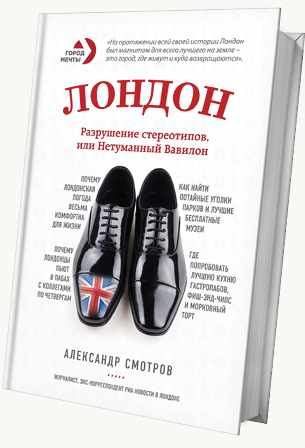

— Вы написали книгу «Лондон. Разрушение стереотипов, или Нетуманный Вавилон» — как вообще у вас родилась эта идея? Многие из тех, кто переезжает, говорят о желании написать книгу, считают, что их уникальный опыт должен быть увековечен, но делают это единицы. К тому же, я так понимаю, ваша книга больше не про опыт, а про наблюдения.

— Верно, но это лишь видимая часть истории, верхушка айсберга. Я часто шучу, что книга писалась двенадцать недель, а материал для нее собирался двенадцать лет — именно столько на тот момент я жил в Лондоне. Она вышла в 2015 году, то есть ровно десять лет назад. Это не единственная книга, в создании которой я участвовал, но единственная полностью авторская, написанная мною от начала до конца на русском языке. До этого я принимал участие в создании нескольких путеводителей издательства «Афиша». Это был очень интересный проект: в свое время «Афиша» выпускала не только журнал, но и серию современных, нестандартных путеводителей. Сначала я помогал редактировать уже существовавший гид по Лондону, а затем мы вместе с коллегами написали новый, по Англии и по всей Великобритании. Позже, к сожалению, проект закрылся, но он дал мне важный опыт и понимание того, что нужно русскоязычному читателю, в каком формате подавать материал, как сделать текст живым и современным, без штампов и экзотизации.

Я участвовал и в другой книге, посвященной Олимпийским играм,— тогда еще была свежа в памяти Олимпиада в Лондоне, а вскоре прошла Олимпиада в Сочи. Как журналист я работал на обеих, поэтому помогал составлять обзорный труд о том, как устроены современные Олимпийские игры. Эта книга вышла в России и, насколько я знаю, использовалась в Олимпийском университете в Сочи.

А потом ко мне обратилось издательство «Эксмо», выпускавшее книги для путешественников и тех, кто живет за границей. Их идея мне сразу понравилась — создать путеводитель, который не просто перечисляет достопримечательности, а учит понимать город, читать его, чувствовать, осмыслять. Это должно было быть издание не для туристов, приезжающих впервые, а для тех, кто уже здесь живет или возвращается снова. Так появилась серия из четырех книг — о Берлине, Нью-Йорке, Лондоне и Риге. Планировались и другие, но после 2014–2015 годов из-за ухудшения отношений между Россией и Западом и спада туризма проект свернулся. Тем не менее сама идея меня захватила, потому что еще во время учебы в университете я проходил стажировку в Датской школе журналистики, где была программа о развенчании стереотипов — о роли журналистов в том, чтобы разрушать клише о других странах и культурах. Отсюда и замысел книги «Нетуманный Вавилон». Подзаголовок — «О развенчании стереотипов». «Нетуманный» — потому что туманов в Лондоне не так уж много, «Вавилон» — потому что здесь смешивается множество культур и языков. Мне хотелось показать современный город, а не вымышленный Лондон из старинных представлений о джентльменах в котелках, чае и викторианском тумане. Этот Лондон живой, космополитичный, открытый и толерантный. Я старался показать, как в нем переплетаются слои истории, культуры, политики, экономики, бизнеса, как из этого складывается его особая ткань. Хотелось дать читателю не просто текст, а инструмент, возможность взглянуть на город с новой стороны и научиться понимать его самому.

Книгу сейчас уже, наверное, не найти, но, возможно, она просто прожила свою судьбу. Сейчас нужны другие форматы. Мы пытались сделать из нее отдельные публикации, статьи в русскоязычных онлайн-изданиях, и это живет уже своей самостоятельной жизнью. А вот потребность еще раз высказаться, пожалуй, связана с самой темой эмиграции. Помню, на одном мероприятии старшие коллеги спросили: «Сколько ты уже здесь?» Я ответил: «Давно, шесть месяцев». Они рассмеялись: «Шесть месяцев? Мы тут уже пятнадцать лет». Это сравнение восприятия времени — что значит «давно» и «недавно» — мне запомнилось. Тогда мне казалось, что я уже все знаю, что успел понять, как устроена страна, как здесь все работает. Сейчас это вызывает улыбку. Такие настроения часто встречаются у тех, кто прожил за границей год-другой, особенно в Лондоне: «Я уже все понял». И я слышу подобные комментарии даже от известных людей, в частности среди новой волны эмигрантов. У тех, кто уехал раньше, этого меньше. И каждый раз, когда слышу такие слова, думаю: на самом деле чем больше узнаешь, тем яснее понимаешь, как многого еще не знаешь. Наверное, в этом и есть главный моральный ориентир. Поддаться иллюзии, что ты уже все понял, что все тебе известно,— это, пожалуй, самая большая ошибка, которую можно совершить.

— Как изменилось ваше личное восприятие страны за двадцать лет жизни — от первых лет адаптации до сегодняшнего дня?

— Пожалуй, с годами появилось и подтверждение некоторых представлений о национальных чертах, об особенностях устройства системы и поведения людей. Но, с другой стороны, проявляются и вещи, о которых не задумываешься сразу,— иногда они даже немного огорчают. Мы ведь часто повторяем: не путайте туризм с эмиграцией. Когда приезжаешь в новую страну, все кажется удивительным, вдохновляющим — вот бы здесь жить! А потом понимаешь: жить и восхищаться не одно и то же. Со временем начинаешь замечать особенности, к которым нужно привыкнуть. Здесь многое держится на нюансах, на контексте и подтексте. Часто «да» означает «нет», а «неплохо» — это на самом деле «очень хорошо». Особенно в корпоративной культуре подобные тонкости порой сбивают с толку. Кажется, что уже начинаешь понимать, а потом вдруг снова сталкиваешься с чем-то сказанным между строк, что требует осмысления. Другие культуры гораздо прямолинейнее, и этот контраст ощущается особенно остро. В британской офисной среде это видно постоянно, особенно если смотреть со стороны. Люди из Америки или Восточной Европы говорят прямо, без обиняков, а здесь нужно действовать тоньше, чтобы не прослыть грубым. Прямота нередко воспринимается как невоспитанность, и это держит в постоянном внутреннем напряжении.

С другой стороны, в Британии я очень ценю то, что здесь многое строится на здравом смысле. Не на слепом следовании правилам, а на их осмысленном применении. Пример простой: в немецком или австрийском городе пешеход будет стоять на пустом перекрестке, пока не загорится зеленый. В Лондоне, если улица пуста, человек оценит обстановку, поймет, что риска нет, и перейдет дорогу. Или другая ситуация: по правилам нельзя, но обстоятельства требуют гибкости. В Германии скажут твердое «нет», а британец подумает, как можно поступить разумно: «Хорошо, в этот раз сделаем исключение, но в будущем, пожалуйста, давайте иначе». Эта готовность проявить гибкость, найти компромисс — одно из самых привлекательных качеств британского характера.

Конечно, есть и обратная сторона. Соотношение цены и качества во многих сферах в Великобритании далеко от идеала, особенно когда речь идет о жилье или медицинских услугах. Многие иностранцы жалуются на это, и небезосновательно: в других странах многое можно сделать быстрее, проще и дешевле. Но со временем к этому вырабатываешь свой калибр восприятия, начинаешь принимать реальность как данность. И мне кажется неправильным постоянно все критиковать и отравлять себе жизнь разочарованием. В любой системе можно найти способы адаптироваться, и уж точно Британия не худшее место для этого. Когда начинаешь понимать ее внутреннюю логику, многое становится на свои места.

Это, конечно, лишь общие наблюдения. Такие темы трудно закрыть одним разговором, они требуют постоянного осмысления и возвращения.

— Как изменилось само сообщество эмигрантов за эти годы? Можно ли сказать, что сегодня у приезжих другой тип мотивации и отношения к стране?

— Если говорить о различиях между Россией и Великобританией и вообще о характере эмиграции, то, пожалуй, самое важное, что изменилось за последние десятилетия,— это само ощущение исхода. Когда мы приезжали сюда — мое поколение, скажем, лет пятнадцать-двадцать назад,— у большинства было четкое понимание: ты всегда можешь вернуться домой. Можно строить карьеру, личную жизнь, заниматься тем, что тебе близко, и при этом оставаться внутренне свободным. Это принципиально отличалось от эмиграции советского времени, когда люди уезжали, по сути, с билетом в один конец, часто без надежды на возвращение или возможность как-то изменить свою судьбу. В девяностые и двухтысячные годы возник феномен «глобальных русских» — людей, которые могли жить в любой точке мира, работать, строить семью, заниматься хобби, чувствовать себя частью глобального пространства. Все было открыто — и географически, и психологически. Тогда никто не думал об эмиграции как о клейме или ограничении. Сейчас ситуация изменилась. Многие снова уезжают, не зная, что будет дальше: смогут ли вернуться, смогут ли свободно путешествовать, найдут ли работу, где их опыт будет одинаково востребован и в России, и за границей. Для многих это решение становится судьбоносным, почти необратимым. И в этом есть тревога — ощущение неизвестности, неуверенности, иногда даже обреченности. Мир, кажется, прошел свою медовую фазу глобализации — время эйфории, когда казалось, что все возможно, границы открыты, страны дружат и сотрудничают. Теперь наступил новый этап — фрагментации. Этот процесс общий, но для России он стал особенно болезненным. Эмиграция вновь все чаще приобретает черты пути в один конец.

Недавно я ощутил масштаб происходящего на очень конкретном примере. В Лондоне проходила встреча Екатерины Шульман и Галины Юзефович — они записывали выпуск своего литературного подкаста «Закладка» по книге Герцена «Былое и думы», мероприятие организовал Пушкинский дом. В зале было, наверное, двести человек, может больше. И я поймал себя на мысли, что знаю лично всего троих-четверых, еще нескольких — просто в лицо, остальные были совершенно новые люди. С одной стороны, это даже немного испугало — осознать, как сильно изменилась русскоязычная среда в Лондоне. С другой — обрадовало. Как будто, по выражению Герцена, корабельные обломки вновь прибиваются к английскому берегу и жизнь продолжается, наполняясь новыми голосами и судьбами. Раньше структура эмиграции была понятнее: были студенты, молодые профессионалы, сотрудники международных компаний, небольшие группы журналистов и дипломатов. Много было русских женщин, вышедших замуж за британцев,— они создавали свои сообщества, поддерживали друг друга. Сейчас картина стала куда сложнее. Эти группы выросли, появились новые подгруппы, в которых есть и публичные фигуры, и люди, предпочитающие оставаться в тени. Русскоязычные события в Лондоне показывают, насколько масштабной стала новая волна эмиграции. Ее трудно классифицировать, но невозможно не заметить.

— Вы знаете, когда я разговаривала с людьми для нашей постоянной рубрики об эмиграции, заметила одну любопытную деталь: среди людей, переехавших после 2022 года, очень много тех, кому Британия вовсе не близка. Они прямо говорят: «Мы сюда не хотели». Часто это истории про случайность: «Мужу предложили контракт», «Друзья помогли с визой», «Это был единственный вариант», «Не знаем других языков». И при этом звучит иногда даже раздражение: не нравится климат, не нравится система воспитания, слишком мало традиционных ценностей, небезопасно, холодно, чуждо. Создается ощущение, что многие оказались здесь не по внутреннему выбору, а по необходимости, как будто это не эмиграция, а вынужденная остановка на пути куда-то еще.

— Похоже, мы снова становимся ближе к тому, что бессмертный Герцен описал в своих книгах и заметках. Как говорится, рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Если у людей появляется желание и возможность уехать из России и искать для себя новое место, стоит пробовать и смотреть другие варианты. Рая на земле не существует, тем более когда ты эмигрант. Недавно здесь показывали резонансный спектакль «Чайка» в постановке Молочникова — о новой эмиграции, о завышенных ожиданиях и о том, как они разбиваются о реальность. И здесь уместно вспомнить другую эмиграцию, столетней давности. Я недавно слушал прекрасный подкаст на «Арзамасе» — к счастью, эта платформа в России на русском языке все еще функционирует,— о том, как эмигранты попадали в Европу сто лет назад. Среди них были бывшие аристократы, знатные и богатые люди, но, оказавшись здесь, они понимали, что больше не аристократы, не знаменитые и нередко уже не богатые. Бывшие дворяне работали гувернантками или учителями, кто-то — водителем такси во Франции, в Париже. Со временем, если у тебя есть внутренний запас, профессиональный задел и ценности, они все равно приведут туда, куда нужно: можно начать новую жизнь, новый бизнес, новые дела. Конечно, есть период шока, но люди приспосабливались и поднимались заново. Нельзя ожидать, что приедешь — и перед тобой начнут открываться все двери, как надеялся режиссер того спектакля. Здесь неизбежно снижается статус и лишаешься привычного уклада жизни, но хочется верить и надеяться, что все устроится. Сейчас часто говорят о феномене тыквенного латте — когда люди приезжают с завышенными ожиданиями, а затем разочаровываются и начинают критиковать. Это никому не нравится, особенно тем, кто здесь живет, и тем, кто находится тут чуть дольше. Сначала нужно слушать и учиться тому, как здесь все устроено, а уже потом понимать, где можно приспособиться и как действовать. Любая адаптация — это совмещение принятия и внутреннего сопротивления, баланс между критикой и готовностью понимать. В конце концов все должно развернуться в конструктивное русло. Можно надолго застрять в защитной позиции, но она не ведет к какому-либо результату. Это, возможно, звучит абстрактно и даже немного идеалистично, но, по-моему, это единственный выход.

— Лондон часто называют микромоделью глобализации. Что, по-вашему, делает этот город уникальным в сравнении с другими мировыми мегаполисами? Ведь сейчас, наверное, в столицу почти любой страны приезжает много людей, образующих национальное многообразие.

— Я думаю, прежде всего — и об этом я немного писал в своей книге — важно помнить, что Лондон все еще остается столицей некогда огромной империи. Сейчас, конечно, на это смотрят иначе: многое переосмысляется, появляются новые взгляды на колониализм, на ответственность Британии за то, как она вела себя в мире на протяжении веков. Но факт остается фактом: наследие Британской империи по-прежнему ощущается — и в том, как Лондон видят в мире, и в том, как он сам себя представляет. Веками сюда приезжали люди из бывших колоний — из тех самых частей, которые когда-то входили в империю. Содружество наций тоже не исчезло. В него входят страны совершенно разные, от Индии и Пакистана до Мальты, и все они в той или иной степени ощущают связь с Великобританией и британским образом жизни. Британия когда-то принесла туда элементы своей системы — право, образование, спорт, культуру. Даже такие вещи, как крикет, стали частью общей культурной ткани, которая до сих пор объединяет людей. Это, безусловно, одна из причин, почему Лондон остается притягательным. Другая причина — экономическая. Несмотря на кризисы и снижение политического веса, Британия все еще остается одной из крупнейших экономик мира, а Лондон — важнейшей финансовой столицей. Это по-прежнему одна из пяти крупнейших стран Европы. К этому добавляется английский язык, репутация британского образования, высокая оценка британской деловой культуры, искусства, музыки, кино. Все это играет роль в формировании привлекательного образа страны.

Лондон открывает возможности для работы, учебы, личного развития, он притягивает людей со всего мира, превращаясь в плавильный котел культур, и приятно видеть, что при всей своей многонациональности город остается социально сбалансированным. Здесь все довольно перемешано, нет четких гетто или резких социальных перегородок. Городское планирование устроено мудро: районы развиваются так, чтобы рядом сосуществовали разные по достатку группы. В одном квартале можно увидеть и социальное жилье, и дома более обеспеченных жителей. Это сознательная политика — не допускать образования изолированных кластеров, что, к сожалению, происходит во многих странах. Достаточно вспомнить примеры США или Южной Африки, где социальная ткань городов разрушалась именно из-за разделения. В Британии власти — и на городском, и на национальном уровне — стараются этого не допустить. Я много езжу по стране и часто вижу, как идет регенерация старых районов. Города, долго находившиеся в упадке, постепенно возрождаются, Манчестер, Бирмингем и многие другие сумели найти новую энергию, чтобы развиваться, открывать себя заново. Это действительно заметно, буквально невооруженным глазом.

Разумеется, у Лондона есть и свои сложности. Высокий спрос на жилье и услуги давно превышает предложение, что снижает соотношение цены и качества — впрочем, об этом мы уже говорили. Но людей это устраивает: население города продолжает расти, а значит, он остается привлекательным. Лондон, как и Москва в России, концентрирует на себе огромное количество ресурсов и человеческого капитала, притягивает таланты и рабочую силу из регионов. Это вызывает тревогу, но существуют программы, направленные на балансировку этой тенденции. Британия, конечно, страна меньших масштабов и менее централизованная, чем Россия, но Лондон остается чрезвычайно мощным центром. Возможно, в долгосрочной перспективе это не оптимальная модель развития, и правительство, бизнес, общество пытаются искать баланс. Хочется надеяться, что этот процесс удастся удержать в разумных рамках, потому что концентрация всего в одном месте всегда несет риск для страны в целом.

— Вы упомянули другие города Великобритании. Хотелось бы немного об этом поговорить. Насколько, по-вашему, сильны региональные противоречия между Лондоном и остальной страной? Часто ведь можно услышать фразу «Лондон — это не Британия», как говорят и «Москва — это не Россия». Как вы считаете, действительно ли жизнь в регионах так сильно отличается от лондонской или все-таки это разные проявления одной и той же британской реальности?

— В чем-то да, а в чем-то нет. Меня когда-то удивило, что Британия уже двадцать — двадцать пять лет назад была очень сетевым обществом: куда бы ты ни приехал — в Лидс, Йорк или Манчестер, везде видел те же магазины, бренды, рестораны, что и в Лондоне. В России тогда такого не было, существовали только единичные национальные сети — Сбербанк, Почта России, а остальное было локальным. В Америке, кстати, похожая ситуация: там общенациональных брендов тоже не так много. А в Британии уже тогда все было связано единой инфраструктурой, словно единая сеть, охватывающая всю страну. С одной стороны, это удобно, а с другой — из-за этого исчезают уникальные местные магазины и семейные предприятия. Люди часто об этом сожалеют, поэтому время от времени появляются движения за поддержку локальных бизнесов. Сейчас такие инициативы тоже набирают силу, и это, пожалуй, дорога с двусторонним движением, баланс между единым и местным. Но речь даже не об этом. Противоречия действительно есть, особенно на севере Англии, который гордится своей историей. Когда-то это был богатейший регион, сердце промышленной революции. Города вроде Манчестера и Ливерпуля торговали со всем миром, производили текстиль и массу другой продукции. У шотландцев свой, особый характер и гордость, у каждого региона собственная идентичность и традиции. Различается и уклад жизни — городской и сельский. Многие русскоязычные эмигранты выбирают небольшие города, где комфортнее растить детей и дешевле жилье. Например, в Винчестере я недавно встречался со своей бывшей одноклассницей — она переехала туда именно из-за высокого уровня образования и более сбалансированного соотношения цены и качества жизни. У меня есть друзья в Бристоле, Оксфорде, Кембридже, на севере Англии — и, конечно, разница между жизнью в столице и провинции ощущается. Как и в любой стране, есть легкое соперничество, иногда даже ревность между регионами. Я, например, увлекаюсь бегом и часто читаю тематические форумы. Там постоянно возникают шутки и подколки между северянами и лондонцами, вроде дружеских терок. Это абсолютно естественно и, думаю, встречается в любой стране. Тем не менее молодежь все равно тянется в Лондон: здесь больше возможностей, особенно в сфере карьеры и творчества.

Но есть одна важная особенность, которую многие русские не замечают. В Британии существует давняя и укоренившаяся традиция: если ты поступаешь в университет, то, как правило, не остаешься в своем городе. Качество высшего образования настолько высокое, что университеты в провинции часто ничуть не уступают столичным. Поэтому лондонцы спокойно едут учиться в Бристоль, Дарем, Бирмингем или другие университетские города: там интересные программы, сильные кафедры, хорошая атмосфера. В России такое представить сложно. Чтобы москвич поехал учиться, скажем, в Краснодар или Красноярск, это исключение, разве что по семейным обстоятельствам. А здесь это часть нормальной академической культуры, и в этом, наверное, одно из ключевых различий между Британией и Россией. Здесь это массовая и вполне естественная тенденция, для многих поступление в университет становится шансом оторваться от дома и начать самостоятельную жизнь. Большинство именно так это и воспринимают. Конечно, есть те, кто живет и учится в Лондоне, и те, кто приезжает сюда из других городов. В Лондоне действительно много сильных университетов, но, строго говоря, самого Лондонского университета как единого вуза не существует. University of London — это скорее объединяющий бренд, под которым действуют самостоятельные учебные заведения: колледжи, институты, исследовательские центры. Каждый из них имеет собственную структуру, традиции и академическую репутацию. Эта децентрализованная модель университетского образования, когда сила распределена между разными центрами, для меня когда-то стала открытием. Она резко отличается от системы, к которой привыкли в России и во многих других странах, где все тянется к большим столицам и концентрируется вокруг нескольких ведущих вузов.

— А вообще что сейчас можно назвать лондонской идентичностью и насколько она отличается от британской?

— Это очень хороший вопрос, потому что в Лондоне действительно живет огромное количество людей, которые, как и я, приехали откуда-то. Многие живут здесь не так давно, не имеют британского гражданства и, возможно, не будут его получать. Мы здесь не родились, поэтому не можем сказать: «Я англичанин». Мы говорим с акцентом, у нас другое прошлое. Кто-то, может быть, и может назвать себя британцем, но это уже более сильная, сложная идентичность, она требует глубокой связи со страной и признания со стороны общества. А вот назвать себя лондонцем гораздо проще. Если ты живешь в городе, дышишь его ритмом, участвуешь в жизни сообщества, вносишь вклад хотя бы на самом локальном уровне — на своей улице, в доме, в районе,— ты уже становишься частью этого пространства. Лондон открыт, и в нем очень низкий порог включения в городскую жизнь. Например, развито волонтерство — это отличная возможность стать частью местного сообщества. Город интернационален, и иностранцам-иммигрантам здесь проще всего находить контакт с такими же, как они. Не только с соотечественниками, но и с людьми из других стран — соседних или совсем далеких. В рабочих коллективах или университетах иностранцы часто тянутся друг к другу, потому что у них схожий опыт адаптации. Постепенно появляются связи и с британцами — через общие интересы, работу, друзей. Важную роль играют и двуязычные семьи, которые естественным образом связывают разные культурные среды.

Но сказать «Я британец» — это уже шаг другого уровня. Это заявление о глубокой идентичности, которое не всегда принимается автоматически. Люди могут удивиться, задать вопросы, почувствовать разницу в акценте или взглядах. Сказать «Я лондонец» гораздо проще. Это воспринимается естественно, понятно и не вызывает внутреннего протеста ни у тебя, ни у окружающих. И в этом смысле лондонская идентичность действительно доступнее, открытее и, наверное, честнее.

— Способен ли человек с российским или восточноевропейским опытом встроиться в британскую систему или культурная дистанция всегда будет чувствоваться?

— Это, конечно, зависит от людей и от обстоятельств. Встроиться в новую среду можно, но для этого требуются время и усилия с обеих сторон. Проще тем, кто, например, создает семьи, у кого появляются близкие связи здесь. Но все равно существуют так называемые стеклянные стены — или стеклянные потолки, как здесь иногда говорят. Люди растут и формируются в своих кругах, и самые прочные связи — школьные и университетские. Именно они остаются с человеком на всю жизнь и формируют основу его социального круга. Поэтому тем, кто не учился здесь в школе или университете, сложнее выстраивать долгосрочные отношения и профессиональные контакты. Разумеется, это возможно, но требует времени и настойчивости. Иногда люди говорят: «Мы хотим быть частью этого общества». Но важно спросить себя: что ты делаешь для этого? Чтобы стать частью чего-то, нужно проявить инициативу, делать шаги навстречу, участвовать. И это всегда вознаграждается: британцы откликаются на такие усилия, стараются понять, поддержать, включить человека в свой круг. Это происходит не мгновенно, не по мановению волшебной палочки, но при искреннем интересе и открытости постепенно формируется взаимное доверие. Конечно, остаются определенные границы. В некоторых сферах ты можешь стать своим, в других нет. Но британцы, как правило, щедры и открыты. Они готовы принимать, хотя, возможно, не всегда впускают полностью — и в этом нет ничего уникального. Так поступают представители любой культуры: и русские, и европейцы, и азиаты. У всех есть естественная осторожность, культурная дистанция. Но если ты показываешь, что тебе интересно, что ты стараешься понять и участвовать, ты обязательно встретишь отклик.

— Если отбросить журналистскую объективность, что вам лично ближе в британском образе жизни, а что остается неприемлемым или чужим?

— Мы, наверное, уже немного затронули эту тему, говоря о британском образе жизни. Лично мне всегда импонировало стремление британцев искать компромисс, находить вариант, который устроит всех. Это, конечно, выражается и в их склонности избегать прямой конфронтации, в нежелании вступать в открытый конфликт. В большинстве случаев это качество положительное, оно помогает сглаживать острые углы и сохранять уважение между людьми. Хотя иногда, наоборот, мешает: бывает, что ты не до конца понимаешь, чего от тебя ждут и как вообще разрешится та или иная ситуация. Такой уход от ответственности или отказ от четких решений может сбивать с толку. Но чаще эта мягкость оказывается достоинством. Если выделять одну черту, которая мне особенно симпатична,— это именно гибкость, стремление найти взаимоприемлемое решение, несмотря на правила, бюрократию или ограничения, это умение договариваться, искать баланс, сохранять человечность даже в формальных обстоятельствах. В более широком смысле именно эта способность к адаптации объясняет, почему так долго живет британская монархия. Она не застывает, а постоянно приспосабливается к новому времени. И в этом, мне кажется, кроется суть британской традиции: она вовсе не консервативна в привычном смысле, а динамична, гибка и восприимчива к переменам. Общество здесь, несмотря на стереотипы, гораздо более открытое, толерантное и живое, чем принято думать. Наверное, именно поэтому мы все остаемся здесь — потому что это общество умеет меняться, не разрушая себя. Конечно, есть и другая сторона. Иногда британцам, на мой взгляд, не хватает знания мира, интереса к иностранным культурам и языкам. Они слишком расслабились, пользуясь тем, что английский стал универсальным языком общения. Их культура, литература, музыка известны во всем мире, и это создает ощущение самодостаточности, желание почивать на лаврах. Разумеется, есть специалисты по разным странам и языкам, но хотелось бы видеть больше широты кругозора на среднем уровне, больше интереса к жизни за пределами острова, к другим культурам и языкам. В этом плане континентальные европейцы часто превосходят британцев: они больше путешествуют, говорят на нескольких языках, лучше знают своих соседей. И возможно, именно мы, приезжие, можем внести свой вклад в это — показать пример, пробудить интерес и тем самым сделать это общество еще более открытым.